【防災月間】関東大震災から100年 いまこそ確認したい防災情報

いまから100年前の1923年9月1日に関東大震災が発生しました。

1923年9月1日に「関東大震災」が発生したこと、9月は台風が日本へ接近・上陸しやすく、災害が発生しやすい時期でもあることから、広く国民が災害の知識を深め、備えを強化することで、災害の未然防止と被害の軽減に繋がるようにするために、毎年9月1日は「防災の日」、9月は「防災月間」とされています。

災害はいつ発生するかわかりません。

この機会に、防災について改めて学びなおしませんか。

日ごろからの備え① 身の回りの危険を確認

災害は、予期できない想像以上の被害をもたらします。それでも、日頃から「災害に遭ったら?」と想像し、準備や対策などの備えを行うことが非常に大切です。災害が起きたときにできることは限られています。いざという時に、できるだけスムーズに行動できるよう、普段から備えをしておきましょう。

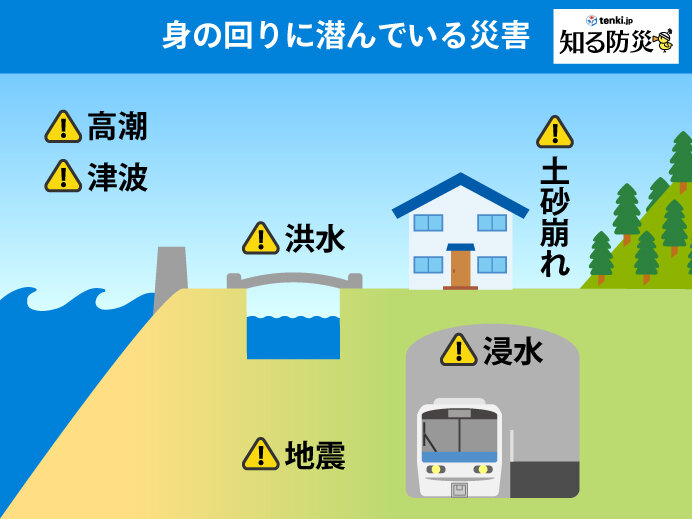

まずは、よくいる場所で、どんな危険があるか考えることが大切です。

自宅や職場にはどんな災害の危険があるか、一度考えてみましょう。崖の近くでは土砂崩れ、地下室は浸水、海の近くでは津波や高潮の危険があります。また、建物の耐震性、部屋の家具などの転倒や物の落下などの危険についても対策を講じましょう。

また、職場や学校など自宅以外でも長時間を過ごす場所での備えもしておくことが大切です。

日ごろからの備え② ハザードマップを見る

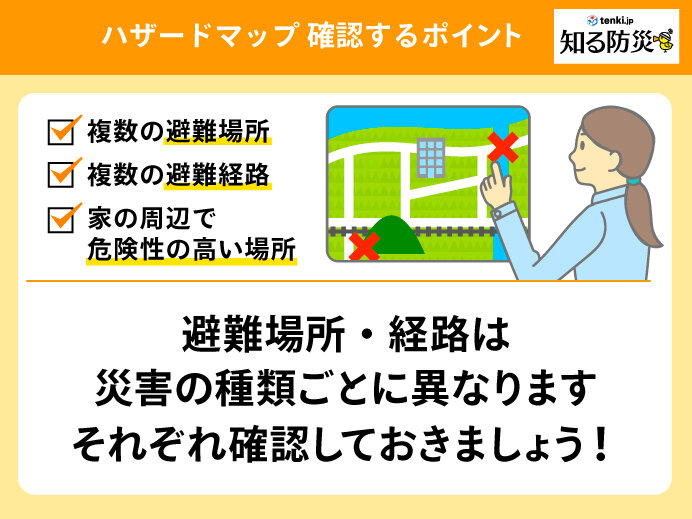

自治体からその地域で予測される自然災害の危険度の高さを示した地図、ハザードマップが公開されていることがほとんどです。生活圏のどこにどのような危険があるのか把握しておきましょう。

国土交通省や各自治体のホームページなど、インターネットからハザードマップを入手することが可能です。ハザードマップは随時更新されますので、定期的に確認するようにしましょう。

例えば、地震災害に対しては、ハザードマップを確認して、土砂災害や液状化現象の危険性の高い場所を確認しておきましょう。

地盤によって揺れる大きさが変わります。「地震のゆれやすさ全国マップ」を確認して、心づもりをしておきましょう。

周辺地域で過去に起きた震災を把握し、危険意識を日頃から持っておくようにしましょう。