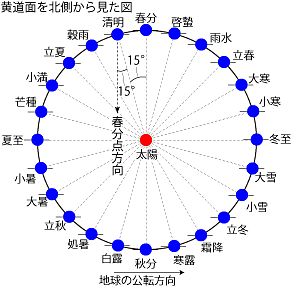

天球上の太陽の通り道「黄道」を15度ずつ24等分したものが、季節を知る目安となる「二十四節気(にじゅうしせっき)」です。

季節が移り変わる「季節の節目」として特に重要な時期とされるのが、「冬至・夏至」の「二至(にし)」と「春分・秋分」の「二分(にぶん)」、合わせて「二至二分(にしにぶん)」です。 北半球では、冬至は昼がいちばん短くなる日、夏至は昼がいちばん長い日となり、季節が極まる頂点。「至」は、物事が行き着くところを意味します。「分」は、分かれ目をあらわし、春分と秋分は太陽が真東から上り真西に沈む日。二至二分は、春夏秋冬の「中気」(季節の中心)にあたる節目として重視されているのです。

黄道上で太陽の黄経が0度になるのが春分点で、この時刻を含む日が春分の日になります。太陽の黄経が90度、180度、270度になる時刻がそれぞれ、夏至、秋分、冬至にあたり、春分を起点に太陽が黄道を一周すると、春夏秋冬の季節が巡ることになるのです。

春分を境に昼が夏至に向けて長くなり、秋分を境に昼が冬至に向けて短くなる季節の変化。春分の日には、日に日に強くなる陽射しに、太陽のダイナミックな動きを感じてみてはいかがでしょうか。

参考サイト

国立天文台「春分の日・秋分の日」